○高浜町文書規程

平成15年3月31日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書等の受領、配付及び収受(第11条―第17条)

第3章 文書の起案及び合議(第18条―第27条)

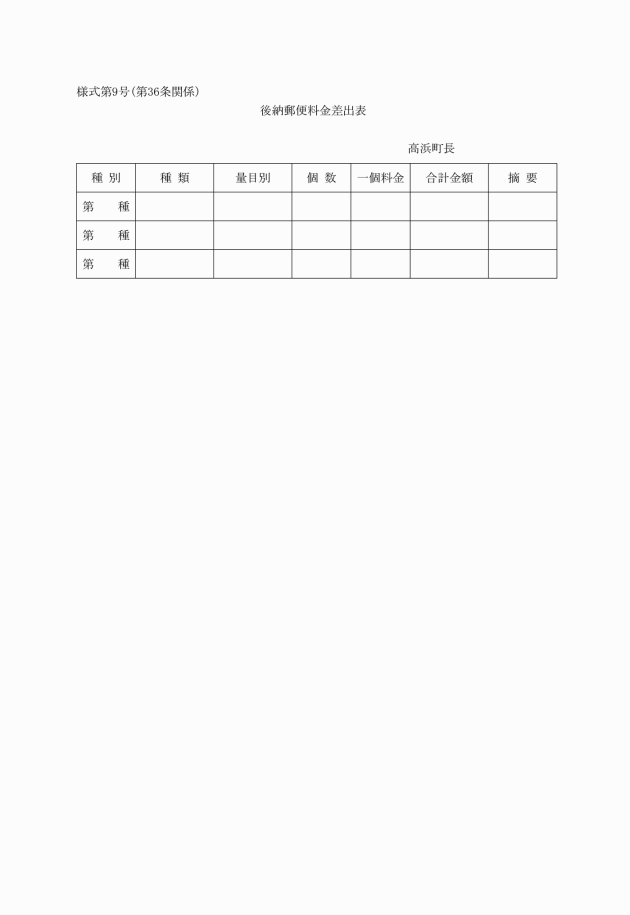

第4章 文書の発送(第28条―第36条)

第5章 執務時間外における文書の取扱い(第37条―第39条)

第6章 電子メール等の利用に関する特例(第40条―第44条)

第7章 文書の編さん保存(第45条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク(国及び地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。)の電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 起案文書 上司の決裁を受けるための事案の決定案を記載した文書をいう。

(5) 供覧文書 上司の閲覧に供するため回付する文書及び図画をいう。

(6) 完結文書等 事案の処理を起案によりする場合にあつては、施行の手続を終了した文書(施行を要しない文書にあつては原議書)、事案の処理を供覧によりする場合にあつては供覧の手続を終了した文書及び図画をいう。

(7) 保管文書 完結文書で書庫に保存するまでの間、主管課で保管するものをいう。

(8) 保存文書 書庫に保存する文書等をいう。

(9) 廃棄文書 保存期間が満了したため、廃棄する文書等をいう。

(文書の処理)

第3条 事務は、文書により処理することを原則とする。

(文書の取扱い)

第4条 文書等は、正確かつ迅速に取扱い、常に事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(総務課長の職務)

第5条 総務課長は、文書事務を総括するとともに、文書の受領及び発送の事務を掌理する。

(課長及び出先機関の長の職務)

第6条 課長及び出先機関の長(以下「課長」という。)は、課及び出先機関(以下「課」という。)における文書事務の適正な取扱いに留意しなければならない。

(文書取扱責任者)

第7条 各課に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、課長補佐級の職員をもつて充てる。

3 文書取扱責任者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存等に関すること。

(4) 総合行政ネットワーク文書の取扱いに関すること。

(5) 電子メール等の利用に関すること。

(6) その他文書の処理に関すること。

(文書の種類等)

第8条 文書の種類は次のとおりとする。

(1) 法規文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

ア 訓令 職務上指揮命令するために発する職員に対する命令で主として規程形式をとるもの

イ 訓示 職務上指揮命令するために発する職員に対する命令で規程形式をとらなくてよいもの(軽易なものに限る。)又は一時的に効力が生ずればよいもの

(3) 公示文書

ア 告示 法令、条例又は規則に基づいて公示するもの

イ 公告 告示以外で公示するもの

(4) 指令文書 許可、認可、認定、承認、指定

(5) 往復文書 照会、回答、通知、依頼、送付、報告、申請、協議、証明、諮問、答申、通達、進達、届、勧告、建議

(6) その他の文書 辞令、賞状、祝辞、式辞、契約書、決定書、その他の文書

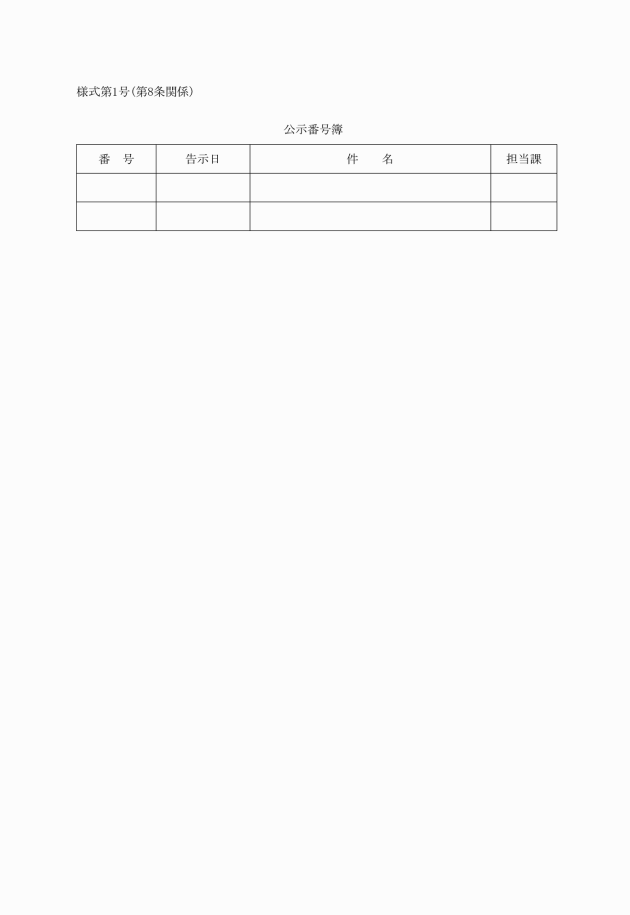

2 法規文書、令達文書及び公示文書は公示番号簿(様式第1号)に記載して、当該文書に番号を記入する。

3 公示番号は、暦年を通じて一連番号とする。

(法規文書等の周知)

第9条 条例、規則は、高浜町公告式条例(昭和39年高浜町条例第20号)の規定により町内の指定掲示場に公示する。また、規程、要綱等公表を要するものについても同様とする。

2 公表を必要とせず、職員に発する規程等の令達文書は、訓令の方法をもつて周知を図るものとする。

(法規文書等の審査)

第10条 主管課長は、法規文書のうち条例、規則に係る起案文書については総務課長に合議をし、その審査を受けなければならない。

2 主管課長は、令達文書に係る起案文書については総務課長に合議をし、その審査を受けなければならない。

3 主管課長は、公示文書に係る起案文書については総務課長に合議をしなければならない。

4 主管課長は、議会に付議すべき事件に係る起案文書については、総務課長に合議をしなければならない。

第2章 文書等の受領、配付及び収受

(文書等の受領)

第11条 本庁に到着した文書及び物品は、総務課において受領するものとする。

2 郵便料の未納又は不足の文書若しくは物品で、官公署から郵送したものその他総務課長が必要と認めたものに限り、その未納又は不足の料金を支払つて受領することができる。

(1) 「親展」又は「秘」の表示のある文書を除くすべての文書は、主管課ごとに分類して、当該文書の主管課に配付する。この場合、開披を要しない物品は、包装のまま主管課に配付する。

(2) 「親展」又は「秘」の表示のある文書は、開封することなく、町長及び副町長あてのものは総務課長に、その他のものは直接そのあて名の者に配付する。

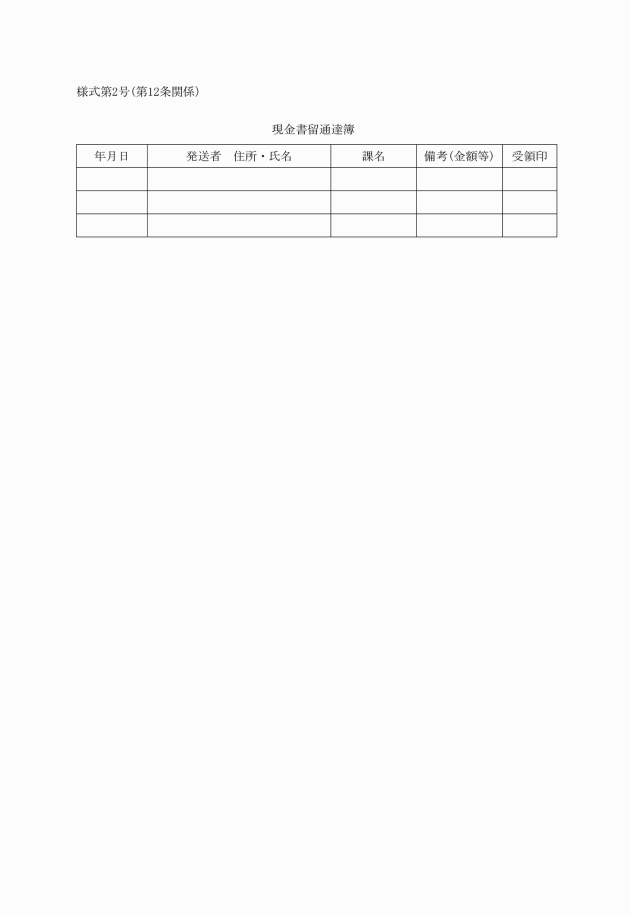

(3) 現金書留の文書は、現金書留通達簿(様式第2号)に記入して、受領印を受け主管課長に交付する。

(4) 2以上の課に関係のある文書及び物品は、関係の最も深い課に配付する。

2 前条の規定により受領した文書及び物品のうち、主管課の明らかでないものがあるときは、すみやかに上司の指揮を受けなければならない。

(総合行政ネットワーク文書の取扱い)

第13条 総合行政ネットワーク文書を受信したときは、総務課の文書取扱責任者が次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該総合行政ネットワーク文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(2) 簡易な文書と認められるものは、受付印(様式第5号)の押印のみで収受番号をとることを要しない。

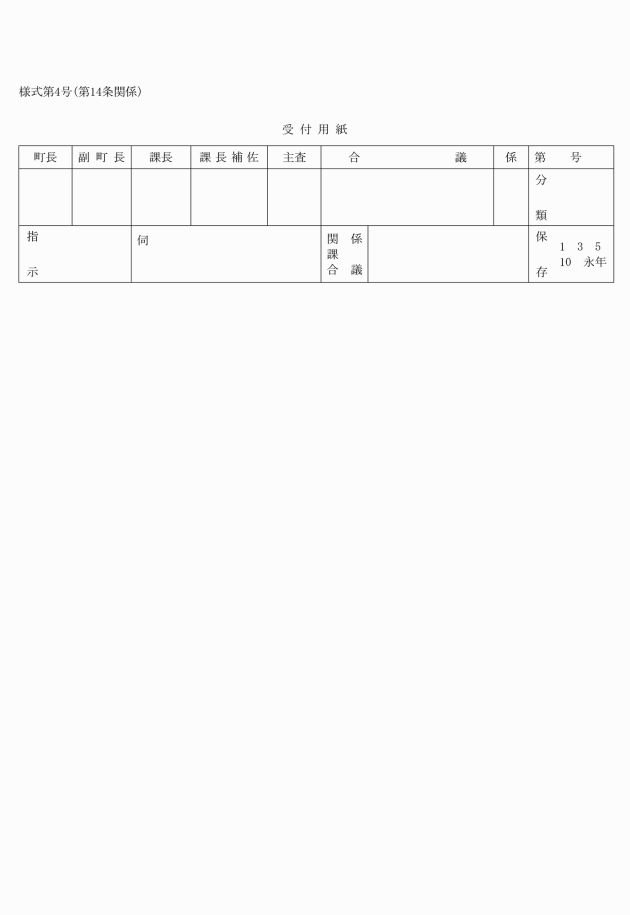

(3) 主管課長は文書を直ちに閲覧し、自ら処理するものを除き、処理の要領を示して事務担当者に交付する。

(4) 事務担当者は、受付用紙により、保存年限、分類記号等必要な事項を記入しなければならない。

第15条 各課に直接送達された文書及び物品は、直ちに前条の規定による手続きを経なければならない。

(文書の記号・番号)

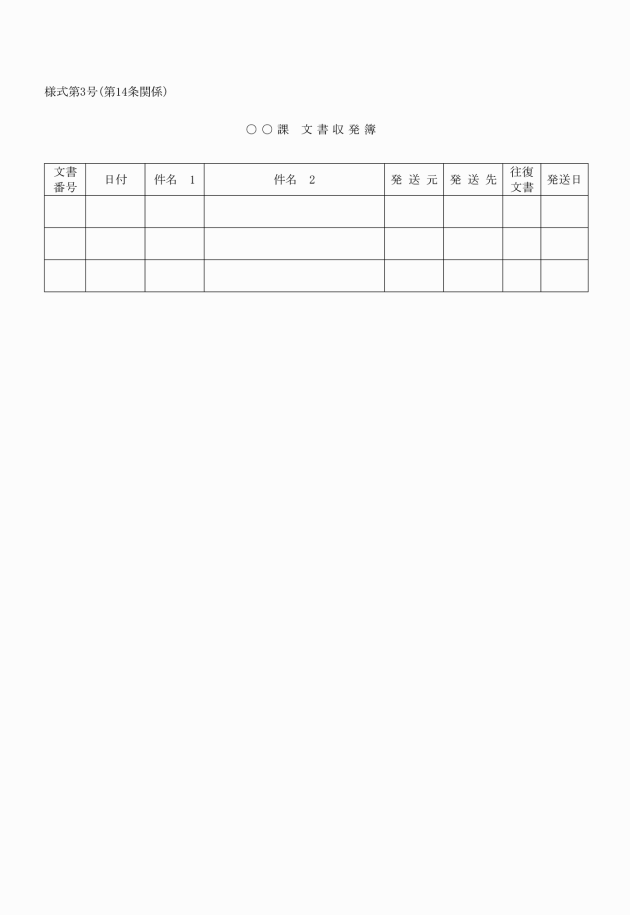

第16条 文書の記号は、原則として「高」の字の次に当該課の名称の頭字を加えたものとし、文書の番号は、収受及び発送に一連番号を用い、各課ごとに、毎年1月1日から起し12月31日に終るものとする。

2 同一事案に関する照会、回答等の文書については、事案完了まで同一番号を用いるものとする。

(主管に属さない文書の取扱い)

第17条 主管課長は、配付を受けた文書のうち、その主管に属さないと認められるものがあるときは、その旨を付記して総務課に返さなければならない。

第3章 文書の起案及び合議

(重要又は異例の文書)

第18条 主管課長は、閲覧した文書のうち重要又は異例のものがあるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに上司の閲覧に供し、その処理についての指揮を受けなければならない。

(文書の処理期限)

第19条 文書は、すみやかに処理することを原則とし、処理に日数を要するものは、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(1) 定例のもので一定の帳票で処理できるもの

(2) 別に定めのあるもの

(3) 軽易な事案であつて収受した文書に基づいて起案する場合、当該受付用紙の指示・処理事項欄に処分を記入して処理できるもの

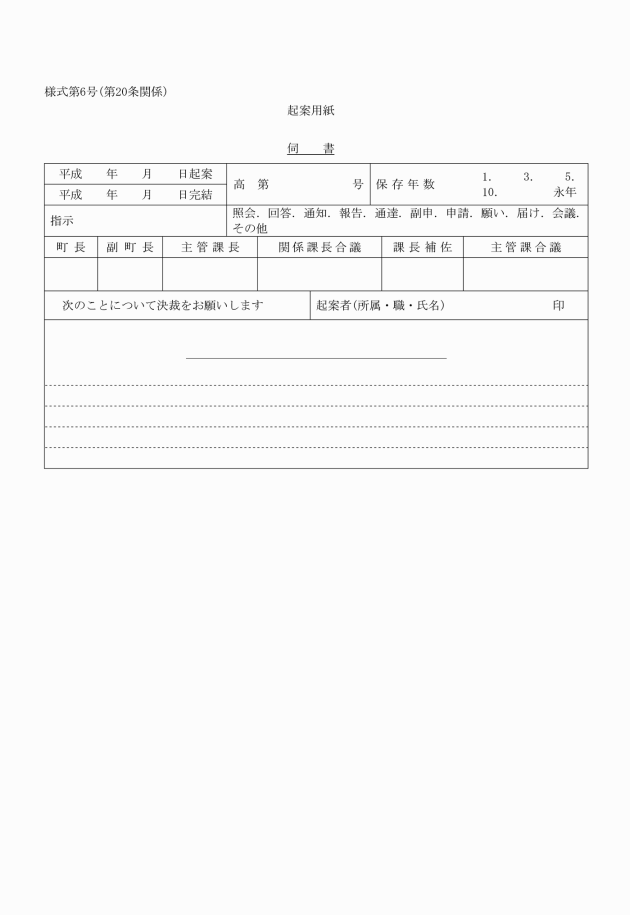

2 起案の内容について必要があるときは、説明資料を添付しなければならない。

(起案の要領)

第21条 文書の起案は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 用語は、特殊なことばや堅苦しいことばを用いないで、日常一般に使われているやさしいことばを用いなければならない。

(2) 用字は、常用漢字によらなければならない。

(文書区分等の記入)

第22条 起案者は、起案用紙に起案日を記載し、文書区分及び保存区分の欄の該当箇所に表示しなければならない。

(起案文書の取扱い)

第23条 起案文書には、簡明な件名をつけ、必要に応じ、起案の理由その他参考となる事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。また、必要に応じ例規、親展、至急等の取扱いを要するものは、欄外にその旨を朱書しなければならない。

(回議及び合議)

第24条 起案文書は、すみやかに決裁権者に回議しなければならない。

2 重要な案件や複数の課に関連のある起案文書は、総務課長に合議しなければならない。

3 他の課に関係のある起案文書は、関係課長等に合議しなければならない。

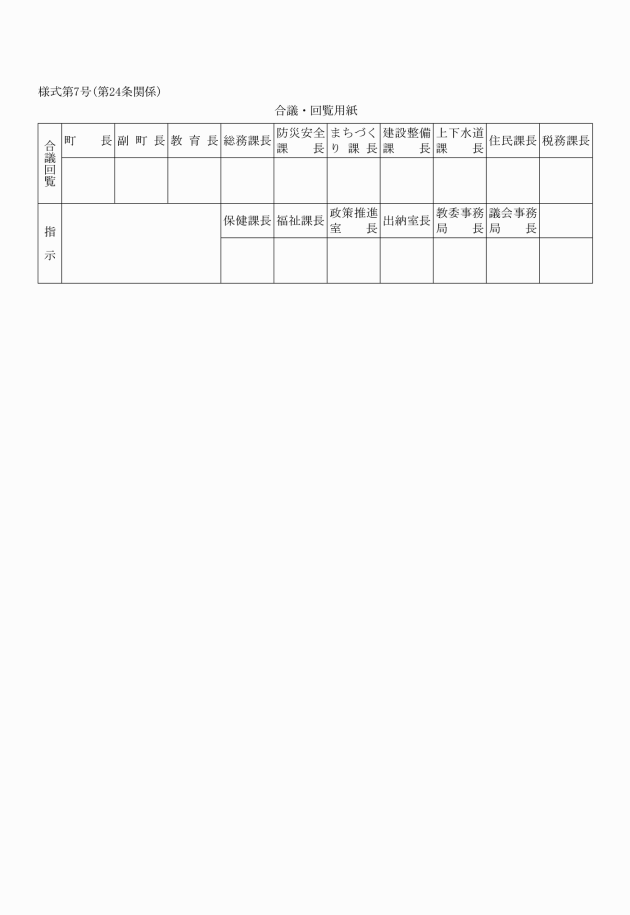

4 関係課長合議の押印欄が不足する場合は、合議・回覧用紙(様式第7号)を貼付することとする。

5 合議に際しては、事務担当者が持ち回るものとし、やむを得ない場合は、その内容を説明できる者がこれに当たらなければならない。

第25条 文書の合議を受けた課長は、すみやかに同意又は不同意を決定し、不同意のときは、主管課長と協議するものとする。この場合において、意見が一致しないときは直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(供覧)

第26条 文書のうち、起案による処理を要しないものは、その受付用紙の伺い欄に「供覧」の旨を表示し、関係者に回付し、その閲覧に供しなければならない。供覧の確認欄が不足するときは、合議・回覧用紙を貼付することとする。

(電話による処理)

第27条 文書に代え電話をもつて届出、通知、申請又は照会があつたときは、受信者はその要旨を記録し、処理しなければならない。

第4章 文書の発送

(発送すべき文書の収発簿記入)

第28条 決裁を終えた起案文書(以下「原議書」という。)は、発送を要しないものを除き、文書収発簿に所要事項を記入しなければならない。

(発送者名)

第29条 文書は、町長名又は町名を用いて発送するものとする。ただし、軽易な文書については、課長名又は課名を用いることができる。

(公印の押印)

第30条 発送文書は、原議書と契印をもつて割印し、公印を押さなければならない。ただし、庁内の往復文書その他印刷に付した文書等で軽易なものについては、公印を省略することができる。

2 公印を省略した際は、発信者名とともに(公印省略)の文言を付することとする。

3 前項の公印の使用については、高浜町公印規程(昭和55年高浜町規程第2号)の定めるところによる。

(電子署名)

第31条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書には、公印の押印に代えて、電子署名を付与するものとする。ただし、公印の押印を省略することができるものは、電子署名を省略することができる。

2 前項本文の規定により電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する施行文書に起案文書を添えて、総務課長に請求するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき施行文書と起案文書とを照合した上で、電子署名を付与するものとする。

(公印規程の準用)

第32条 前条第2項の規定による請求は、高浜町公印規程第9条第1項に規定する手続により行うものとする。この場合において、請求者は、同項に規定する押印簿に電子署名である旨を記載するものとする。

(文書の発送手続)

第33条 主管課長は、文書を発送するときは、区長あて及び配達可能な文書を除くほかは、総務課発送文書箱に入れ処理しなければならない。

第34条 総務課は、発送文書を整理して、その日に発送しなければならない。

2 区長あての文書及び区長を通じて町民に発送すべき文書は、原則として、月の第2、第4金曜日に発送するものとする。ただし、急を要するものは、この限りでない。

(総合行政ネットワークによる文書の発信)

第35条 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を送信するときは、総務課の文書取扱責任者が送信するものとする。

第5章 執務時間外における文書の取扱い

(時間外文書等の取扱い)

第37条 休日及び正規の時間外における文書及び物品の受領並びに配送は、当直者が行う。

2 当直者は、郵便料不足又は未納の文書及び物品で、官公署から発送されたものその他必要と認めたものに限り、その不足額を納めて受領することができる。

(当直中の文書物品の発送)

第38条 休日及び正規の時間外に文書又は物品を発送しようとするときは、当該文書又は物品を当直者に回付しなければならない。

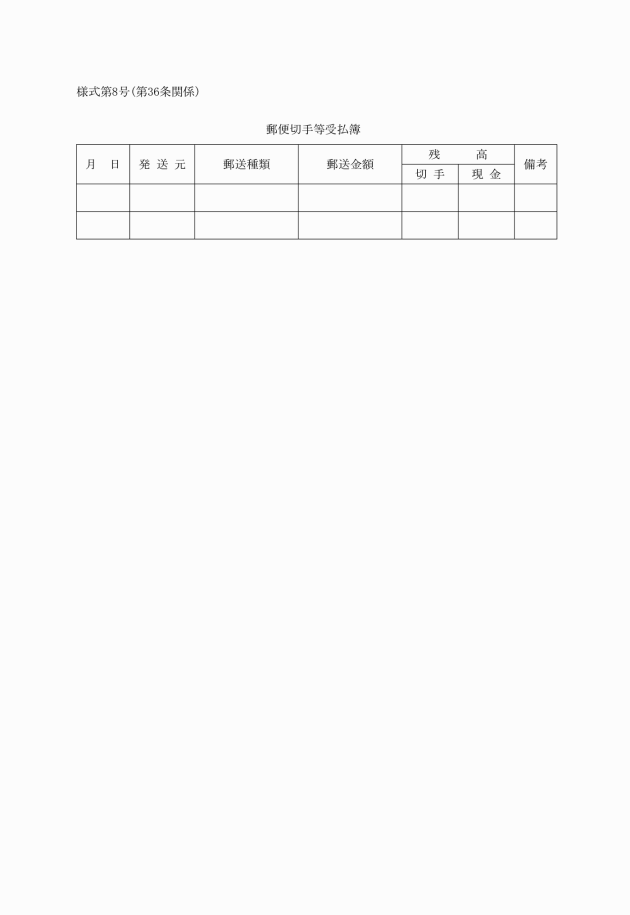

2 当直者は、前項による文書の回付を受けたときは、郵便切手受払簿に所定事項を記載して発送しなければならない。

(当直中の文書物品受領)

第39条 当直者が受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書のうち、速達の表示のあるもので町長あてのものは、直ちに町長に送達しなければならない。

(2) 親展でない文書で速達の表示のあるものは、開封し、急を要すると認められるものは、主管課長に連絡しなければならない。

(3) 前2号以外の文書及び物品は、そのまま翌朝まで保管し、総務課長に引継がなければならない。ただし、翌日が休日に当たるときは、順次、当直者に引継ぐものとする。

(4) 文書の受理日時が、権利の得喪又は変更に関係のあるときは、受領した時刻を便宜の方法で記録しておかなければならない。

第6章 電子メール等の利用に関する特例

(電子メール等の利用)

第40条 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、総務課長が指定するシステムで運用される電子メール又はファクシミリ(以下「電子メール等」という。)を利用することができる。

(対象文書)

第41条 前条の規定により電子メール等を利用することができる施行文書は、第30条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができる文書とする。

(対象機関等)

第42条 前条の施行文書の相手方は、町の機関、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メール等を利用して施行することについて同意を得た機関等とする。

(施行)

第43条 電子メール等を利用する施行文書は、総務課長が別に定める方法により送信しなければならない。

2 電子メール等を利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。

(収受)

第44条 文書取扱責任者は、電子メール等の利用に係る送受信装置で受信したもののうち文書取扱責任者が公文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。

2 文書取扱責任者は、前項の規定により出力した文書を収受の規定の例により処理するものとする。

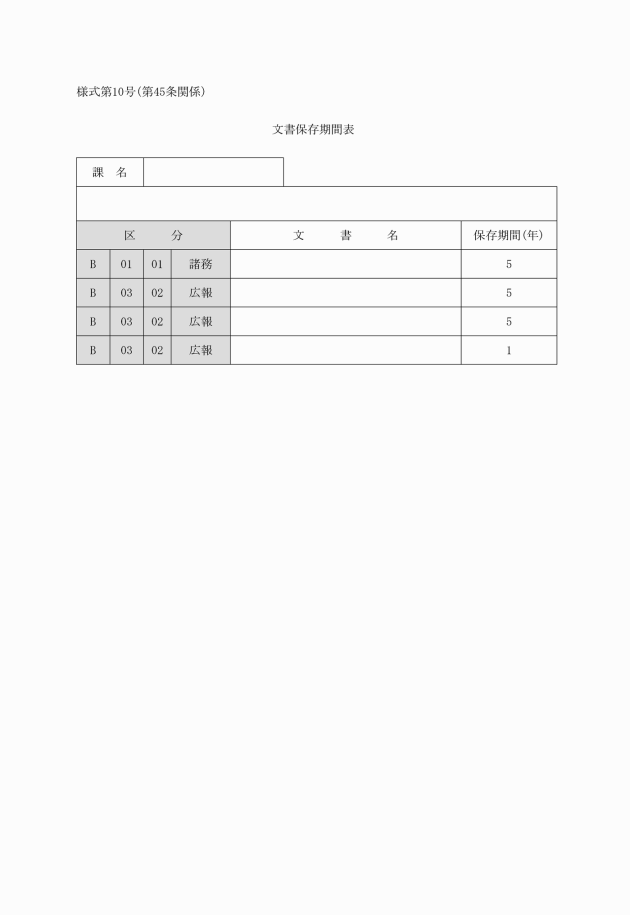

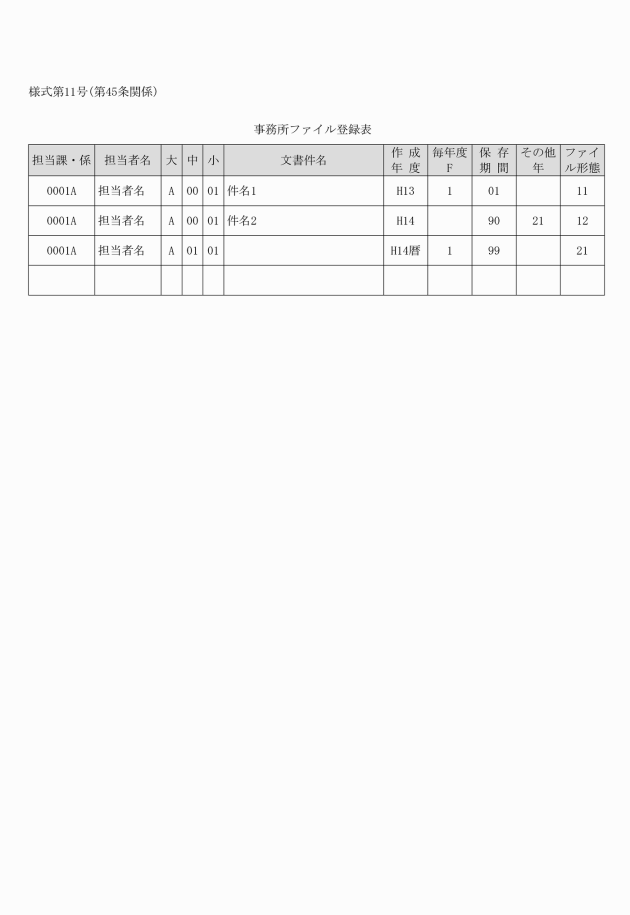

第7章 文書の編さん保存

2 主管課長は、前項の規定により文書保存期間表を調整し事務所ファイル登録表を作成したときは、その写しを当該年度の4月30日までに総務課長に送付しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により事務所ファイル登録表の送付を受けたときは、当該登録表を審査し、コンピューター登録の上タイトルラベルを出力し主管課長に送付することとする。

4 主管課長は、前号のタイトルラベルをファイルの所定の場所に貼付しなければならない。

5 主管課長は、文書分類表及び文書保存期間基準表の変更を必要とする事由が生じた場合は総務課長と協議のうえ修正するものとする。

(文書の保存期間)

第46条 文書の保存期間の区分は、法令(条例、規則等を含む。)等に特別の定めがあるものを除くほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1種(永年)

(2) 第2種(10年)

(3) 第3種(5年)

(4) 第4種(3年)

(5) 第5種(1年)

2 文書の保存期間は、別表2の基準によるものとする。ただし、保存区分を特定し難い文書については、主管課長が総務課長と協議のうえ定めるものとする。

(保存期間の起算)

第47条 前条に定める保存期間は、暦年によるものは文書の完結した日の属する年の翌年の1月1日から、会計年度によるものは文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(文書の編さん)

第48条 文書の編さんは、次の各号に定めるところによる。

(1) 文書の編さんは、会計年度ごとに区分する。ただし、特に暦年による必要があるものは暦年ごとに区分する。

(2) 完結文書は、毎年度当初、文書分類表及び文書保存期間基準表に基づき文書を分類し、原則としてフォルダー等にファイリングし、ボックスファイルに収納するものとする。

(3) 完結文書は、当該完結文書となつた日の属する年度ごとに整理しなければならない。ただし、必要と認めるときは、数年度分まとめて整理することができる。

(4) 図面、写真、磁気テープ、フロッピーディスク等でとじ込むことが困難なものは別に保存する等適当な処置をほどこし、関係文書にその旨付記する。

(5) 容量がぼう大又は文書の一部が大きさを異にする等のため、フォルダーに収納することが困難であるときは、便宜編さんすることができる。

(主管課長の文書の保管)

第49条 主管課長は、完結文書等を保存期間の起算日から1年間文書活用のため事務所に保管することができる。

(書庫への移管)

第50条 完結文書の引継ぎは、保存期間が1年の文書を除き、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌々年の6月30日までに、会計年度文書は、その完結した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、主管課長において、書庫に移管し収蔵するものとする。ただし、機密に属する文書その他重要な書類で主管課において保管することが適当と認められるものは、主管課長が保管することができる。

(書庫の管理)

第51条 総務課長は、書庫を総括管理し、各課の所管に属する文書については、主管課長が管理するものとする。

2 書庫内の文書は、各課ごとに常に整理しておかなければならない。

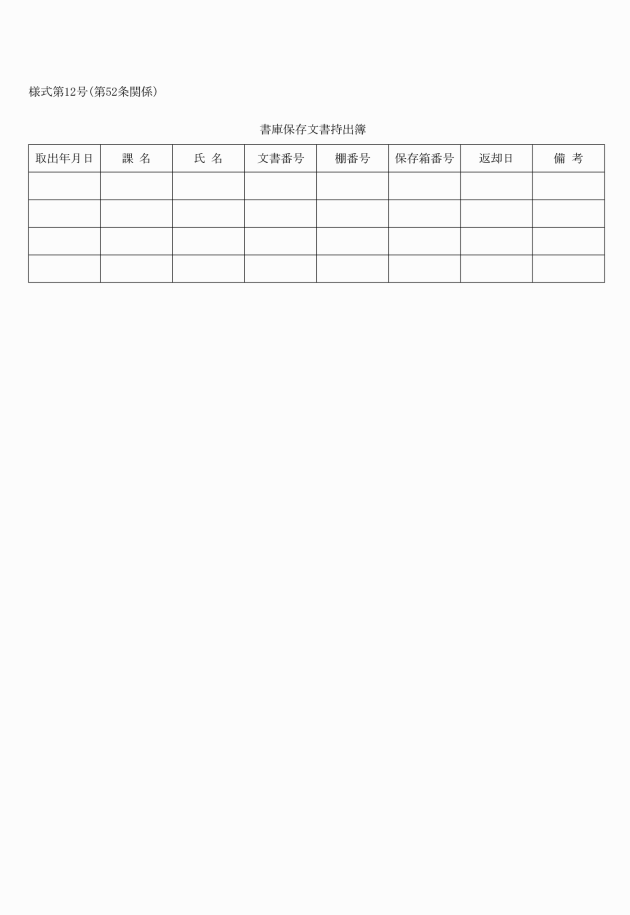

(閲覧の手続)

第52条 書庫に保存中の文書を閲覧又は借覧しようとする職員は、書庫備付けの書庫保存文書持出簿(様式第12号)に必要事項を記載して主管課長の承認を得なければならない。

2 借覧文書は、特に許可を受けた場合のほか、庁外に持ち出してはならない。

3 借覧文書は、いかなる理由があつても抜き取り、取り換え、又は借覧者以外へ転貸しをしてはならない。

(保存文書の廃棄)

第53条 総務課長は、毎年度末に保存期間が満了した廃棄対象リストを作成し所管課長に送付しなければならない。

2 所管課長は保存期間が満了した文書であつても、引続き保存が必要と認める文書については保存年限の延長について総務課長と協議しなければならない。

3 総務課長は、廃棄する文書のうち、印影等で他に利用されるおそれのあるもの又は秘密に属するものは、裁断、溶解、焼却、消去その他適切な方法により廃棄しなければならない。

4 第50条ただし書に規定する文書は、総務課長と協議のうえ、主管課長において廃棄するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年規程第7号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成16年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

附則(平成17年訓令第3号)

この規程は、平成17年12月19日から施行する。

附則(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年11月12日から施行する。

附則(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月28日から施行する。

附則(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年12月4日から施行する。

附則(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年8月7日から施行する。

附則(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表1(第45条関係)

高浜町文書分類表

【大分類及び中分類】

中分類 大分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |

A | 共通 | 総務 | 財務 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B | 総務 | 総務 | 人事給与 | 広報広聴 | 秘書 | 情報管理 | 文書 | 自治振興 | 有線事業 |

|

|

|

C | 財務 | 財政 | 管財 | 出納 | 町税 | 徴収 |

|

|

|

|

|

|

D | 企画 | 企画調整 | 原子力調整 | 統計 |

|

|

|

|

|

|

|

|

E | 住民行政 | 戸籍 | 住民記録 | 交通防犯 | 消防防災 | 人権推進 |

|

|

|

|

|

|

F | 社会福祉 | 福祉厚生援護 | 児童福祉 | 老人福祉 | 福祉医療 | 老人後期医療 | 国民健康保険 | 国民年金 | 介護保険 | 診療所 | 保育所 | 地域医療 |

G | 環境衛生 | 健康管理 | 環境衛生 | 清掃 | 環境保全 |

|

|

|

|

|

|

|

H | 産業経済 | 農業 | 林業 | 水産業 | 商工業 | 観光 | 開発 | 国民宿舎 |

|

|

|

|

I | 都市建設 | 都市計画 | 土地利用 | 用地取得 | 公園緑地 | 道路橋梁 | 河川港湾 | 住宅 | 災害 |

|

|

|

J | 教育文化 | 学校教育 | 社会教育 | 社会体育 | 文化芸術 | 文化財 | 公民館 |

|

|

|

|

|

K | 機関 | 町議会 | 監査委員 | 選挙管理委員会 | 農業委員会 | 公平委員会 | 固定資産評価審査委員会 |

|

|

|

|

|

L | 上下水道 | 上水道 | 下水道 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

M | 教育機関 | 小学校 | 中学校 | 小中学校 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(注) 大分類「A 共通」については、中分類までとする。

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |

01 | 総務 | 諸務 | 組織 | 事務管理 | 訴訟 | 議会 |

|

|

02 | 人事給与 | 諸務 | 任免 | 服務賞罰 | 給与年金 | 福利厚生 | 安全衛生 | 研修 |

03 | 広報広聴 | 諸務 | 広報 | 広聴 | 住民相談 |

|

|

|

04 | 秘書 | 諸務 | 町村会諸団体 | 儀式褒賞 |

|

|

|

|

05 | 情報管理 | 諸務 | システム検討 | 導入 | 運用 | 個人情報保護 |

|

|

06 | 文書 | 諸務 | 法規 | 公印 | 文書管理 | 情報公開 |

|

|

07 | 自治振興 | 諸務 | 区長自治会 | コミュニティ | 駅舎運営 |

|

|

|

08 | 有線事業 | 諸務 | 加入者管理 | 施設管理 | 番組制作 |

|

|

|

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |

01 | 財政 | 諸務 | 財政計画 | 予算 | 決算 | 地方交付税等 | 町債 |

|

02 | 管財 | 諸務 | 財産管理 | 庁舎管理 | 公用車管理 | 業者管理 | 公社基金 | 契約管理 |

03 | 出納 | 諸務 | 指定金融機関 | 収納 | 支出 | 資金管理 |

|

|

04 | 町税 | 諸務 | 住民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 諸税 |

|

05 | 徴収 | 諸務 | 収納 | 滞納 | 減免還付 | 処分 | 口座振替 |

|

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |

01 | 企画調整 | 諸務 | 総合計画 | 行財政改革 | 地域振興 | 地方分権 | 広域行政 | 市町村合併 | 姉妹都市 | 国際交流 | 男女共同参画 | 地域交通 |

02 | 原子力調整 | 諸務 | 総合調整 | 安全対策 | 原子力関連交付金 |

|

|

|

|

|

|

|

03 | 統計 | 諸務 | 国勢調査 | 人口 | 商工業事業所 | 農林水産業 | 住宅土地 | その他統計 |

|

|

|

|

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |

01 | 戸籍 | 諸務 | 届出登録 | 証明閲覧 | 既決犯罪 | 行旅死亡人 |

|

|

02 | 住民記録 | 諸務 | 住民登録 | 外国人登録 | 印鑑登録 | 住居表示 | 埋火葬許可 | 旅券 |

03 | 交通防犯 | 諸務 | 交通安全 | 防犯 | 臨時運行 |

|

|

|

04 | 消防防災 | 諸務 | 災害対策 | 消防 | 一般防災 | 原子力防災 | 自衛隊 |

|

05 | 人権推進 | 諸務 | 啓発 | 協議会諸団体 | 地域改善 | 施設管理 |

|

|

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |

01 | 福祉厚生援護 | 諸務 | 民生児童委員 | 生活保護 | 障害者福祉 | 母子父子福祉 | 戦傷病者遺族等援護 | 外部団体 | 社会福祉協議会 | 施設管理 | 地域福祉 |

02 | 児童福祉 | 諸務 | 児童保護 | 児童手当 | 特別児童扶養手当 | 学童保育 | 保育所運営 | 保育所施設管理 | 児童センター | 子育て支援 |

|

03 | 老人福祉 | 諸務 | 施設福祉 | 在宅福祉 | 老人福祉振興 | 老人憩いの家 | その他施設管理 | 地域包括支援センター |

|

|

|

04 | 福祉医療 | 諸務 | 老人 | 重度心身障害者 | 母子等 | 乳幼児 | 高齢重度心身障害者 |

|

|

|

|

05 | 老人後期医療 | 諸務 | 補助金交付金 | 被保険者 | 給付 | 市町一般事務 | 受給者資格給付 | 保険料賦課収納 | 電算処理帳票 |

|

|

06 | 国民健康保険 | 諸務 | 補助金交付金拠出金 | 被保険者 | 給付 | 統計資料 | 保険事業 |

|

|

|

|

07 | 国民年金 | 諸務 | 各種届 | 保険料 | 免除 | 給付 | 福祉年金 |

|

|

|

|

08 | 介護保険 | 諸務 | 補助金交付金 | 被保険者 | 保険料徴収 | 認定 | 介護サービス | 給付 |

|

|

|

09 | 診療所 | 諸務 | 会計 | 医療 |

|

|

|

|

|

|

|

10 | 保育所 | 諸務 | 連絡文書 | 職員 | 会計 | 施設 | 指導 | 保健給食 |

|

|

|

11 | 地域医療 | 諸務 | 会計 | 運営 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |

01 | 健康管理 | 諸務 | 健康づくり | 予防接種 | 成人保健 | 母子保健 | 精神保健 | 献血 | 感染症対策 | 施設管理 | 歯科保健 |

02 | 環境衛生 | 諸務 | 墓地 | 斎苑 | 動物管理 |

|

|

|

|

|

|

03 | 清掃 | 諸務 | 一般廃棄物処理 | ごみ処理 | し尿処理 | 不燃物処理 | リサイクル | 施設管理 |

|

|

|

04 | 環境保全 | 諸務 | 公害対策 | 浄化槽 | 特定施設届出 | 審議会連絡会 | 自然保護 |

|

|

|

|

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |

01 | 農業 | 諸務 | 農業振興 | 生産調整 | 農振地域 | 山村振興 | 農村整備 | 畜産 |

02 | 林業 | 諸務 | 林業振興 | 林業団体 | 森林病害虫 | 治山 | 林道 |

|

03 | 水産業 | 諸務 | 水産振興 | 水産公社 | 漁港整備 | 沿構沿整 |

|

|

04 | 商工業 | 諸務 | 団体 | 消費者 | 融資利子補給 | 労働 |

|

|

05 | 観光 | 諸務 | 団体 | 事業 | 施設管理 |

|

|

|

06 | 開発 | 諸務 | 宅地分譲 | 林地開地 | 公有水面埋立 |

|

|

|

07 | 国民宿舎 | 諸務 | 営業 | 会計 | 施設管理 |

|

|

|

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |

01 | 都市計画 | 諸務 | 調査報告 | 計画 | 事業決定 | 線引用途 | 審議会 |

02 | 土地利用 | 諸務 | 開発指導 | 建築指導 | 地籍調査 | 国土利用 | 屋外広告物 |

03 | 用地取得 | 諸務 | 買収移転補償 | 登記 | 境界明示 |

|

|

04 | 公園緑地 | 諸務 | 計画事業決定 | 施工 | 施設管理 | 占用 |

|

05 | 道路橋梁 | 諸務 | 計画事業決定 | 施工 | 施設管理 | 占用 | 交通安全施設 |

06 | 河川港湾 | 諸務 | 計画事業決定 | 施工 | 施設管理 | 占用 |

|

07 | 住宅 | 諸務 | 計画事業決定 | 施工 | 施設管理 | 入居者管理 | 家賃徴収 |

08 | 災害 | 諸務 | 公共災害 | 農林水産災害 |

|

|

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |

01 | 学校教育 | 諸務 | 教育委員会 | 教育人事 | 学校施設管理 | 学務 | 奨学援助 | 教育指導 | 教材 | 保健安全給食 | 学校給食 | |

02 | 社会教育 | 諸務 | 施設管理 | 社会教育委員会議 | 青少年教育 | 生涯教育 | 人権教育 | 婦人教育 | その他社会教育 | 図書館 | ||

03 | 社会体育 | 諸務 | 施設管理 | 体育振興 | スポーツ団体 | |||||||

04 | 文化芸術 | 諸務 | 施設管理 | 芸術文化振興 | 文化団体 | |||||||

05 | 文化財 | 諸務 | 郷土資料館 | 保護活用 | 町史 | |||||||

06 | 公民館 | 諸務 | 施設管理 | 事業 | ||||||||

07 | ||||||||||||

08 | ||||||||||||

09 | ||||||||||||

10 | ||||||||||||

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |

01 | 町議会 | 諸務 | 共済会互助会 | 議決書 | 請願陳情意見書 | 本会議 | 会議録 | 委員会 | 議長会 | 事務組合協議会 |

02 | 監査委員 | 諸務 | 例月出納監査 | 決算審査 | 定例監査 |

|

|

|

|

|

03 | 選挙管理委員会 | 諸務 | 委員会 | 選挙人名簿 | 国関係選挙 | 県関係選挙 | 町関係選挙 | 農業委員会選挙 | 漁業調整委員会選挙 |

|

04 | 農業委員会 | 諸務 | 委員会 | 農業者年金 |

|

|

|

|

|

|

05 | 公平委員会 | 諸務 |

|

|

|

|

|

|

|

|

06 | 固定資産評価審査委員会 | 諸務 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |

01 | 上水道 | 諸務 | 事業計画 | 会計 | 料金加入金 | 送配水管理 | 給水管理 | 施設管理 | 水質管理 | 占用 | 指定業者 |

|

02 | 下水道 | 諸務 | 計画事業決定 | 会計 | 使用料 | 公共下水道施工 | 農業集落排水施工 | 漁業集落排水施工 | 合併浄化槽 | 施設管理 | 宅内設備 | 指定業者技術者 |

|

|

【中分類及び小分類】

小分類 中分類 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

01 | 小学校 | 総務 | 施設備品 | 会計 | 学籍 | 学務 | 教科等 | その他教育活動 | 保健給食 | 人事服務 | 給与旅費 | 福利厚生 | 職員研修 | 渉外 |

02 | 中学校 | 総務 | 施設備品 | 会計 | 学籍 | 学務 | 教科等 | その他教育活動 | 保健給食 | 人事服務 | 給与旅費 | 福利厚生 | 職員研修 | 渉外 |

03 | 小中学校 | 総務 | 施設備品 | 会計 | 学籍 | 学務 | 教科等 | その他教育活動 | 保健給食 | 人事服務 | 給与旅費 | 福利厚生 | 職員研修 | 渉外 |

別表2(第45条、第46条関係)

文書保存期間基準表

第1種(永年保存)

1 町議会に関する特に重要なもの

2 条例、規則、告示の原議に関するもの

3 郷土史の資料となる重要なもの

4 町公報

5 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する重要なもの

6 退職年金及び遺族年金に関するもの

7 褒賞及び儀式に関する重要なもの

8 異義の申立、不服申立、訴訟及び和解に関する重要なもの

9 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

10 事務の引継ぎに関する重要なもの

11 決算書

12 財産、公の施設及び町債に関する重要なもの

13 町税に関する特に重要なもの

14 寄付採納に関する重要なもの

15 認可、許可又は契約に関する重要なもの

16 隣接市町村との分合その他重要なもの

17 事業及び事業計画に関する特に重要なもの

18 工事に関する特に重要なもの

19 原簿、台帳等で特に重要なもの

20 その他永年保存の必要性を認められるもの

第2種(10年保存)

1 町議会に関するもの

2 備品の出納に関する重要なもの

3 国又は県の訓令、指令、例規、重要なる通牒及び往復文書

4 予算、決算及び出納に関するもの

5 補助金に関する重要なもの

6 職階、進退、身分等人事に関するもの

7 原簿、台帳等で重要なもの

8 租税その他各種公課に関する重要なもの

9 その他10年保存の必要を認められるもの

第3種(5年保存)

1 消耗品及び材料に関する重要なもの

2 官報、県報

3 調査、統計、報告、証明等に関するもので第1種、第2種以外のもの

4 財産、公の施設に関するもの

5 給与に関する重要なもの

6 重要文書の発受に関するもの

7 工事又は物品に関するもの

8 その他5年保存の必要を認められるもの

第4種(3年保存)

1 消耗品及び材料に関するもの

2 調査、統計、報告、証明、後命等に関するもので第1種から第3種以外のもの

3 予算、決算及び出納に関するもので軽易なもの

4 給与に関するもの

5 文書の収受、発送処理に関するもの

6 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の届に関するもの

7 欠勤、忌服、身分、住所等の届に関するもの

8 照会、回答その他往復文書に関するもの

9 その他3年保存の必要を認められるもの

第5種(1年保存)

第1種から第4種以外のものでおおむね次に掲げるもの

1 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの

2 消耗品受払に関する特に軽易なもの

3 軽易な照会、回答その他のもの

4 その他公文書類で第1種から第4種以外のもので1年保存の必要を認めるもの